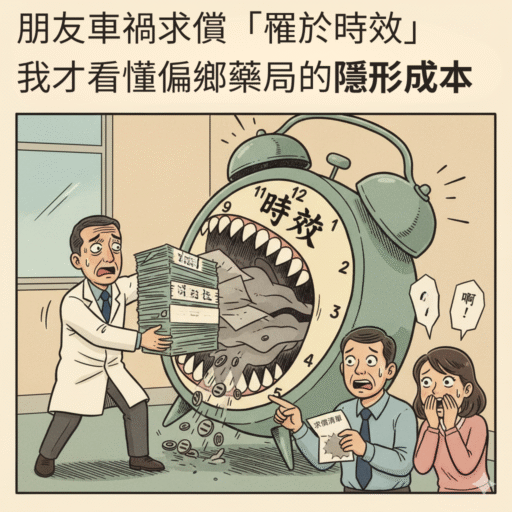

最近看到偏鄉藥局新聞,鬧得沸沸揚揚。藥師喊冤,說不是想賣貴,而是「高運費」、「高報廢」、「高成本」,一盒藥利潤可能不到 10 塊錢,但背後隱形成本高到嚇人。

我感觸很深,因為朋友之前「車禍」有過悲慘遭遇。

朋友前年出了小車禍,對方肇責100%。他打給當初接洽的業務,對方承諾全權處理。朋友工作忙,過一段時間逐漸淡忘,直到最近我隨口問起,才發現案子居然還沒有和解。

原來:業務員先是說在忙、接著開會、再來是「已讀不回」,最後乾脆「不讀不回」。不知不覺 2 年請求時效就快到了!他急著用各種方式聯絡,業務員的電話永遠在語音信箱。

而肇事方因為沒有訴訟壓力,也抱持「以拖待變,時間過就不用賠」的心態應付。朋友氣到發抖,眼睜睜看著本該拿到的賠償金即將歸零。他痛罵那個業務員「超級不專業」、「極度不用心」、「簽約前後根本兩個人」,完全不負責任!

這常常不是服務「態度」問題,這是「成本」問題。

*

業務員的服務問題,是「經營成本」所導致。或許不少人對業務員都抱持負面看法,認為「現實」、「業績導向」、「簽約後就翻臉不認人」。舉幾個常見的狀況:

1. 高昂的「服務成本」 vs 極低的「單品利潤」

偏鄉藥師花 3 小時送藥,可能只賺 10 元。

朋友的業務員要花半天(4小時)去分局調資料、跑調解委員會(高服務成本),但他那張車險保單的佣金可能才幾百元(低利潤)。

以醫師為例,花20分鐘看一個健保病患(低利潤)、緊急插管、緊急傷口縫合,點值七除八扣,可能拿到手的不足200元

2. 高昂的「交通與時間成本」

打給業務,為什麼總「在開車」?

因為他跟Uber一樣,70%的時間都在「運送中」(開車、搭高鐵、騎車)。他們是「移動的藥局」,他的有效工時被交通切割得極度零碎。

由於法規限制,許多行為必須侷限在「親晤」、「親簽」,見面30分、車程一小時。

3. 高昂的「沉沒與報廢成本」

藥師的「報廢」是藥品放到過期,業務的「報廢」是:花3天開發拜訪、花3天做簡報、開3小時車提案,客戶一句「我已經買了」、「我上網投保了」,整個付出都報廢。

當報廢次數太多、利潤又撐不住時,這間「一人公司」就會「倒閉」(離職)。就是為什麼業務陣亡率居高不下(五年存活率5%)

4. 隱形的「行政作業成本」

朋友最氣的是「罹於時效」、「不夠用心」。通常客戶以為:簽個名、傳個Line就結束。

實際上:郵件往返、文書建檔、聯繫核保與理賠部門、追蹤案件進度、聯繫對造、確認單據完整、回報客戶(如果還有時間的話)。通常客戶一個簡單的要求,背後的作業時間數小時起跳。

猶如醫師看診:看診5分鐘,後續可能要用30分鐘等檢體、等報告、處理行政、補完病歷、應付評鑑。

這些「沒有業績」的行政庶務,猶如霉菌滋生,不知不覺爬滿整個行事曆。

5. 昂貴的「專業進修成本」

朋友罵「不專業」,連追訴期都搞錯。但「專業」不是天上掉下來的,是要用「錢」和「時間」去換的。

當業務的利潤僅能餬口,而法律工具書、專業進修課程動輒數萬,他只能在「活下去」(多跑幾個客戶)與「自我成長」(花錢花時間)之間,選擇前者。

強者我醫師朋友說,為了追求技術的頂尖,他去世界頂級的環境進修,代價:賣掉前半生累積的不動產。

**

小結:高品質高效率又便宜,不存在!

我朋友的業務員,當然有錯,錯在「不該承諾」與「失職」。 但我能理解,失職的背後,可能是「許多的不得以」

下次當我們抱怨「服務不好」、「不夠專業」時,或許可以多想一秒:

「用健保的費用,就別想著自費VIP的服務品質」

你也遇過或聽過這種誇張的狀況嗎?歡迎留言分享你的看法。

#專業有價 #隱形成本 #經營者心態